亚洲碳市场报告

世界经济论坛(World Economic Forum,简称WEF)发布亚洲碳市场报告,旨在总结亚洲碳市场发展以及国际合作情况。

世界经济论坛认为碳市场是调动气候资源和降低成本的关键机制,亚洲地区碳排放量占全球总排放量的50%以上,碳市场会在净零转型中发挥作用。

相关阅读:亚洲开发银行发布亚洲监管机构碳信用报告

亚洲碳市场介绍

亚洲共有17个国家或者地方碳定价工具和4个国家碳排放交易体系,这些碳排放交易体系包括强制碳市场(Compliance Carbon Market)和自愿碳市场(Voluntary Carbon Market)。世界经济论坛将亚洲碳市场分为三类:

- 中国:中国碳排放交易体系是全球最大的碳排放交易体系,2025年市场容量将达到80亿吨二氧化碳,2030年将达到9亿吨至11亿吨二氧化碳。2024年中国重新启动了自愿碳市场;

- 发达经济体:日本、韩国、新加坡等已经建立碳定价机制,同时拥有强制碳市场和自愿碳市场,并正在发展碳信用补偿机制;

- 新兴经济体:泰国、马来西亚等正在考虑建立或者开发碳市场,并建立区域合作框架;

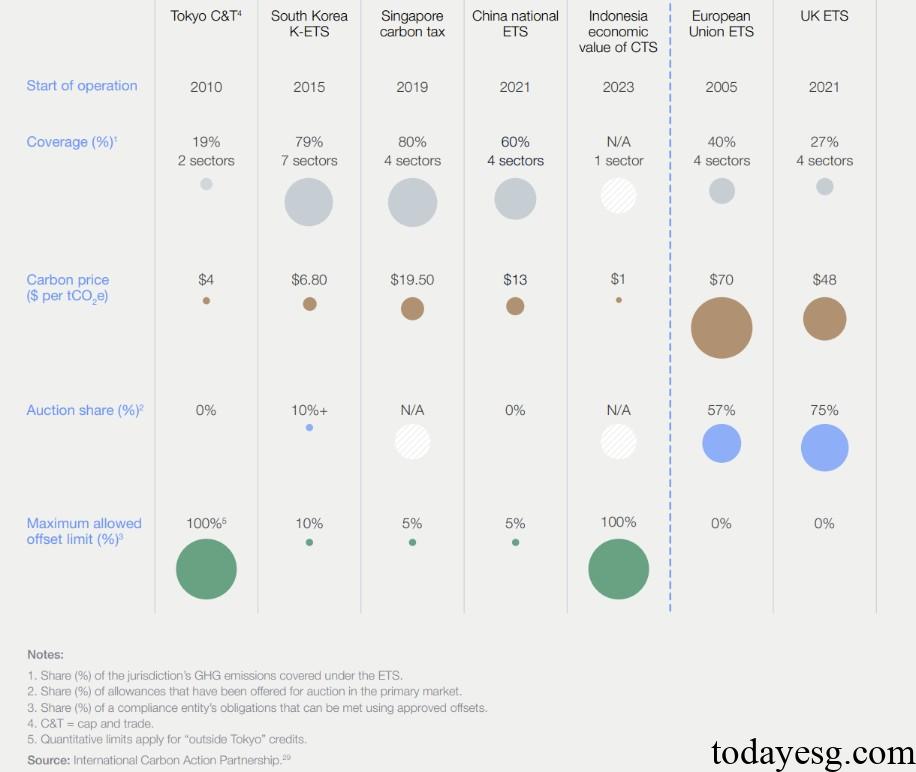

亚洲经济体的碳市场通常自2010年开始发展,其碳价格、拍卖比例和碳抵消使用比例差异较大,例如新加坡碳价格为19.5美元每吨,中国、韩国和日本碳价格分别为13美元每吨、6.8美元每吨和4美元每吨。相比欧盟碳排放交易体系(70美元每吨)和英国碳排放交易体系(48美元每吨),亚洲碳市场的价格相对较低,允许使用碳抵消的比例较高。

亚洲碳市场与全球合作

巴黎协定第六条计划创建国际合作框架,通过减缓成果转移(Transferred Mitigation Outcomes)促进各国合作。一些亚洲经济体建立了碳信用联合市场,例如东盟共同碳框架(ASEAN Common Carbon Framework),侧重于扩大高质量的碳项目,提高市场流动性。不同国家碳定价机制的差异,使得合作存在挑战,世界经济论坛认为有以下协调机会:

- 跨境市场匹配(Cross-border market matching):亚洲碳信用的供给和需求存在匹配机会,中国作为全球最大的碳市场,存在较大碳信用需求。东南亚地区在建立碳排放监测、报告和核查(Monitoring, Reporting and Verification)机制后,可以提供充足的碳信用;

- 联合能力和项目建设(Joint capacity and project building):亚洲国家的碳市场发展存在基础设施和专业知识的差异。中国拥有国家碳市场和地方碳市场双重框架,可以推动碳信用互认条款,为新兴经济体碳市场提供发展建议;

- 创新联动机制(Innovative linkage mechanisms):亚洲国家正在参与国际碳市场发展,一些国家已经与发展中国家合作共同开发碳项目,分享减排额度。一些国家发起发展碳市场联盟(Coalition to Grow Carbon Markets),制定公认的高诚信碳信用原则,鼓励企业参与;

参考链接:

Asia’s Carbon Markets: Strategic Imperatives for Corporations